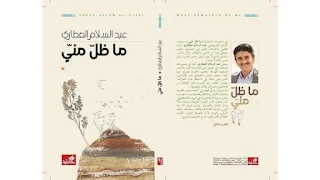

تطوف قصائدُ الديوان الجديد للشاعر عبد السلام العطاري "ما ظلّ مني"، في مدارات تتشابك خطوطها، لتُحيكَ سيرةً شعرية ذاتية تتردّد جوانيّتها بين الخاصّ العام؛ فهي وإذ تستند إلى ذاكرة خاصة وحميميّة يشحذها الحنين، وإلى الحبّ كمعنىً إنسانيّ يُمِدّ بالقوة والشغف للحياة، تتداخل أيضاً مع الإرث الجمعيّ، هويةً وثقافةً وسيرةَ وطنٍ جريح، ومكاناً ـ أرضاً تتماهى الذاتُ مع مفردات تضاريسها وتستلهم جماليّات طبيعتها.

جاءت قصائد الديوان الصادر عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع 2023، قصيرة في معظمها، فالكثير منها لا يتجاوز الصفحة الواحدة، وامتازت بلغة شعرية تنساب بين ضفتيّ البساطة والعمق، تجنح نحو التكثيف والاختزال، والانتقاء والتوظيف الإبداعيّ للمفردات. وتتعدّد بالتالي مسارات التأويل، وذلك لما يحويه السياق الشعري، من صور واستعارات رمزية، ولما يمتاز به من قدرةٍ على إيصال الرسائل والتأثير، وإيقاعٍ موسيقيّ يتنوعّ باختلاف القصائد ويتلوّن بحالاتها الوجدانية.

تقترب اللغة الشعرية في كثير من القصائد من النثر الشعري، الذي يتدفق انعكاساً للحالة الوجدانية، والتي تخلق بدورها إيقاعاً خاصاً، يعزّز جماليات القصيدة ومعانيها ورسائلها

يرسم العطاريّ عبر سطور القصيدة الأولى "أنا"، صورةً لهوية تتلمّس البدايات سعياً نحو التجدّد والانبعاث. يقول في مطلعها، مستلهِمًا من النصّ القرآني: "أنا الصبحُ الذي تنفّس"، ليعلن بذلك، ومنذ السطور الأولى في الديوان، تماهي الذات مع المكان ــ الطبيعة. وعلى الرغم من قصر القصيدة، إلّا أنها ثريّة بالصور الشعرية والاستعارات الجمالية، ومن بينها: ثوب الأمّ الذي تنبعث منه رائحة تراب المقاثي؛ والأمّ والأرض رمزان يحيلان إلى رحمِ انبعاث الحياة. تعزز جماليات القصيدة، البصرية والإيقاعية، صورةٌ حركيةٌ صوتيةٌ لتكوّر الشمس في العُلا، لتنشدَ "أغاني الخلاص من حناجر السارحين المُعفّرين بالوعود".

يتابع الشاعر، في القصائد الأولى، استكمالَ تشكيلِ فسيسفاءِ هويةٍ مقاطعها: ذاكرةٌ وحنينٌ ووطنٌ وشخوص. وللأم والأب الحضور الأبرز فيها، كما في قصيدة بعنوان "وجهان"، التي تستند إلى ذاكرة وخيالٍ يحتفظان بصورةٍ لوجهي الأمّ والأب، تستعيدهما الذاكرة كلما أُثقِلت الذات بالتعب؛ فصورتهما انفتاحُ الروح على وسع الأمل ورحابة المحبة بعد كدرِ الفكر، حيث خضرة الحقول التي ترادف وجه الأم ـ تعبيراً عن الأمل والخصوبة والحياة، أما "قشّها الخشن" فيصيّره الخيالُ صورةً للأب، ليكون الجمعُ بين أضدادِ الخضرة والقشّ، اللين والصلابة، هو عين الجمال والاكتمال.

توغِل قصيدةُ "لون" في عمق العلاقة مع الأمّ بتكثيفٍ بلاغيّ جماليّ عالٍ، وتعكس أثرها في تشكيل الشاعر ومسيرته؛ يرسم وجهها في الظلال، في محاولةٍ للاقتراب من مفهوم الأمومة وتخليد جمالها؛ فما الرسم والتصوير إلّا تعبيرٌ عن نزعة الإنسان نحو الخلود. تضيف الظلال بُعداً من الغموض والعمق، وتوحي بتتبّع أثر الأم في الأشياء وما وراء الأشياء. يقول: "فرأيت الطريقَ حين أبصرتُ بعينيها". تتجلّى عينا الأمّ هنا كمرآة تعكس للشاعر مساره في الحياة، فهي مصدر إلهامه وقوته ودليله في الطريق. والعيون هي نافذة الشاعر التي يطلّ منها على روح الأمّ وحكمتها.

الذاكرةُ "سِربُ حنين" يفرّ كلما تمّ استحضارها، كما تصوّرها قصيدة "صوت"، يحطّ الحنين على "بيادر القمح"، التي تشير إلى السعة والسكينة والأمان والعطاء. وكلما حاول استدراج الذاكرة: "حطَّ على رُكْبة بيتنا القديم هديلُ الحمامِ القديم"، وهو الشوق إلى زمن النقاء والبراءة والجمال. الأمّ والأب هما حارسا البيت والذاكرة، كما تبوح القصيدة بعمق ارتباط الشاعر بهما، إذ يقول: "هذا الظلّ الواسع على الأرض كان هُما، وذاك الطفل أنا؛ أركض في الحلم وأرسم جنّتي". الظلّ الممتد إشارةٌ إلى الحماية، وهو أيضاً شدة القرب وتعبيرٌ عن التصاق الطفل بوالديه، والتأثّر بهما عبر تتبّعهما في رحلة النضج كما يتبعُ الظلّ صاحبه. وعلى الرغم من بهجة الصورة ونقائها يبقى: "هذا الكلُّ ذاكرة توجعني"؛ فالظلّ يختفي مع الغروب، كما تتنهي مرحلة الطفولة وتصير ذكريات، فيسقط الطفلُ/ الشاعرُ من جنّة أحلامه إلى قسوةِ أرضِ الواقع.

تقترب اللغة الشعرية في كثير من القصائد من النثر الشعري، الذي يتدفق انعكاساً للحالة الوجدانية، والتي تخلق بدورها إيقاعاً خاصاً، يعزّز جماليات القصيدة ومعانيها ورسائلها، كما في قصيدة "ترتيل"، حيث يمنح التوظيف المُتقن للمفردات والأفعال القصيدةَ موسيقى داخلية مميزة، تتنوّع بتناغمٍ مع انتقال السرد الشعري وتَعدُّد صوره. أيضاً، يحيل العنوان إلى ميزةٍ أخرى في تجربة عبد السلام العطاري الشعرية، وهي الاستلهام من الموروث الديني، إضافة إلى استلهامه من الموروث الثقافي والشعبي الفلسطيني في قصائد أخرى. تُفتَتح القصيدة بصورة للأب يقيم صلاة الفجر، وعندها "تصحو البيادرُ، والطيورُ الدافئة، وصليبةُ القمح"، في إحالة إلى يقظة المكان/ الطبيعة المرافقة ليقظة الأب، ويقظةِ الروح وسريانِ الحياة في الوجود، الذي يشكلّ الإنسان مركزيته، إذ يستجيب الوجود لصوته وتلاوته، فيصحو مثله. يؤكد هذه المعاني قولُ الشاعر: "تستقدمُ الملامح، من بين الشقوق الطالعةِ، من صوتِه؛ زيتاً يضيءُ بقايا العتمة"، فصوته هو النور الذي يبدّد باليقينِ الوهمَ والعدم.

الوطنُ الذي يشدو تاريخَه موالًا حزينًا يحكي المأساة، والحكايةُ الفلسطينية بمفرداتها الرمزية، يحضران في قصائد العطاري مساحةَ أملٍ وألمٍ، وتأمّلٍ بين ضفّتين؛ كما في قصيدة "نافذة الحب"، التي تبدو البلاد فيها امتدادًا بين الأضداد: "فصباحها كمسائها"، أي لا فرق بين يقظتها ونومها، وسكونها وثورتها، وبوحها وكتمانها. ويعزز معنى وطن الأضدادِ قول الشاعر إنّ بلاده: "تفتح نوافذ الحب على ساحة الحرب"، في إحالة إلى تشبّثها بالجمال والحياة في مواجهة الموت وقُبح الواقع. يقول أيضاً: "ومن شريان وردة القبّار تنبتُ شوكةُ الصبّار"؛ وهي صورة تنطوي على تناقضاتِ: زهرٍ وشوك، وضعفٍ وقوة، وقسوةٍ ولين، وفي عين هذه المتقابلات انبعاثُ الحياة وتجدّدُها. ثم يقول: "يصير الاسم زهر رمّان.. والأرض طرّاحةً للنوم.. والحجر ناياً"؛ والرمّان رمزٌ كثير ما استخدمه المبدعون الفلسطينيون للإشارة إلى خصوبة الأرض وجمال طبيعتها، والأرضُ أمٌّ ومأوى وراحة أبدية، والحجر يروي معزوفة سيرة الجمال الجريح في البلاد.

هي بلادُ الحروب المتعاقبة، والحياةُ المؤجلة لما بعد الحرب، تروي تفاصيلها اليومية البسيطة قصيدةُ "ما بعد الحرب"، ليَعِد العاشق محبوته بأن يجلسا، بعد الحرب، على رصيف المدرسة، كما كانا يفعلان ذات يوم، ليعيدا كتابة أسماء أطفالهما، ورسمَ بيتهما على التراب في إحالةٌ إلى الوطن المفقود. يكثّف الشاعر من توظيف رموز الهوية الريفية الفلسطينية، ومنها: البيت الصغير البسيط، والحديقة، والأمّ التي "تفرد زعترها" وتعدّ "أرغفة الزيت"، وشجر الرمّان، والنرجس، والنعناع؛ وهي مفردات وصور تتكامل لترسم عالمَ عاشقيْن من فلسطين، يبقى خيالاً ـ حُلماً أسيراً في سجون الواقع منذ بدء الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي لفلسطين أثناء النكبة إلى اليوم. أمّا في قصيدة "ما بعد الحرب ثانيةً"، فينتقل الشاعر من الخاص ـ العالم الحميمي للحبيبين، إلى العام ـ "النحن" الجمعي في البلاد؛ ويقول في مطلعها: "بعد الحرب، تلك البلادُ أسمّيها بلادي، تروي عطشَ التلال، وتعطي للنهر أسماءَ مَنْ عبروا الليل بقمصان النّدى"، وكأنّ البلاد، بعد الحرب، تستعيد اسمها الذي هو هويتها، وهي تحفظ أسماء أبنائها، وتورث النهرَ حكاياتهم، والنهر: تدفّقٌ واستمرارية، فتستمر سيرةُ البلاد إرثَ حكايةِ مقاومةٍ تشقّ الظلام.

يواصل الشاعر سرديّته عن فلسطين المنفى واللجوء، فيضع لإحدى قصائده عنواناً هو "البُقجة"، والتي تعتبر أحد أهم الرموز الدالّة على النكبة وذاكرة التهجير، وهي الصُّرة التي حمل فيها اللاجئ الفلسطيني ما أمكن حمله من متعلّقاته إبّان التهجير. يضفي تكرارُ قوله "ونحن نمشي" إيقاعَ استمراريةِ الرحيل والشتات. كما يكثّف الشاعر من استخدام عناصر وسَمت حياة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، حيث الفقر وقسوة الحياة، ومن ذلك: "علبة السردين"، و"الكيس الياباني" و"شوال الطحين"، والحرفان الدالّان على "الأمم المتحدة" في إشارة إلى مساعدات وكالة الغوث. ومن الصور الشعرية ذات الدلالات الغنية في القصيدة: "ألواح الخشب التي شربت النهر وأكلتها نظرات الحنين.. ونسيناها في عيون المودّعين"، يشير بها إلى رحلة اللجوء عبر البحار، والتي خلّدها فنانون تشكيليون فلسطينيون في أعمالهم. ويبقى وجع الانتظار رفيق الفلسطيني في منفاه، إذ ظلّ منذ "البقجة الأولى" كامناً في "عُبّ اللاجئين".

تحضر ثقافة المقاومة، باعتبارها أحد أهم فصول الحكاية الفلسطينية، في قصيدة "الفتى الأملح"، التي منحها قوةً جماليةً عبر افتتاحها بصورة شعرية سينمائية أخّاذة للفتى الفلسطينيّ: "هذا الفتى المعصوبُ العينين، الأَمْلَحُ في مِشيَتهِ، رافع الرأسِ، يعاينُ الريح". هو الشباب الفلسطيني الذي قارع الاحتلال الصهيوني جيلاً بعد جيل، وابنُ الانتفاضات، والملثّم في المواجهات، والفدائيّ، والأسير، وهو احتمالُ الشهيد، والأطفال الذين "كبروا قبل المواسم"، أنضجتهم قسوة التجربة ووَعْرُ الطريق، تمسّكوا بالحقّ والكرامة، وركبوا الريح والصعاب ليقودوا مسيرة التحرير، هم "الزعتر الحرّاق" الذي نبت في الأرض لتشفى من "أزهار الشرّ".

وتحضر غزة، ابنة البحر والحصار والحروب، في قصيدة "سؤال المسافة" التي جاءت على شكل حوار بين حبيبين:

"- كم تبلغ المسافةُ إلى غزة؟

- تمامَ المسافةِ إلى حيفا.

- وكم تبلغ المسافةُ إلى حيفا؟

- بمقدار حُلمٍ أو حلمَيْن".

غزة تبدو بعيدةً لا تُنال سوى في الحلم، وكذلك الأمر مع حيفا، لتعكس القصيدة باختزالٍ شديد واقع ومأساة الوطن المقطّع الأوصال، حيث يصبح التنقّل بين مدنه أمنيةً أشبه بالحلم. ولكن الحلم يعني الأملَ أيضاً، وهو إصرارٌ على إحياء الوطن في الذات، إذ تمتد مساحاته في الروح، فتتجوّل في البلاد عبر عالم الخيال في الأحلام. تمّحي الحدودُ بين الخاص والعام، حين يجيب الشاعر على سؤال الحبيبة: "وكم يبلغ الحلم؟!" فيجيب: "بمقدار حبي لكِ"، ليكون حبّ الوطن والمحبوبة من أصلٍ واحد في القلب.

تفيض قصائد عبد السلام العطاري في ديوانه "ما ظلَّ منّي" بمفردات المكان الفلسطيني، وإرثه وهويته بمختلف مواردها الثقافية والدينية، ونهل من تراثه الغنائي الشعبي، كما في القصيدة الأخيرة "سَمْرا"، التي جاءت بالمحكيّة الفلسطينية وبإيقاع غنائي تراثيّ: "سمرا مثل لِبلاد/ حِنْطيّة بلون قَمِحها/ فرشَت الأرض نوّار/ عَ البيدر نصبَت فَرَحْها/ جفرا والخَصِر زِنّار/ يا حكاية طال شَرِحْها".

يشكّل ديوان ابن عرّابة سيرةَ ما تبقّى واحتفظت به الذات: صورُ طفولةٍ تمرح وترسم ما تشتهي الروحُ على ضفاف الخيال، مدلّلة تحت ظلّ والديْن حاضرين في الوجدان. وممّا تبقّى أيضاً بيتٌ ـ وطنٌ مفقود، لكن الروح تقبض عليه لتحفظه وتحفظ تاريخه وسيرته، فظلّ قريباً بقدر ما يبدو بعيداً. يوقد الحبُّ مشاعلَه ليضيء جوانب العتمة في هذه السيرة، وليمدّها بالبهجة والشغف والقوة والمعرفة والشعر. في قصائد صاحب "عرّاب الريح" يتسع الحبّ كالريح، يطال الوجود كلّه، بشخوصه وأمكنته وتفاصيله البسيطة: "وأنا عرّابُ الريحِ أسعى/ والريح لبُراقِ الحبِّ أسرجُها/ وأطيرُ، أطيرْ/ وترمي قلبي/ بسهمِ الحبِّ/ وفي الحبِّ/ كلَّ شتاءٍ أجادُلها".

وكان الناقد فخري صالح قال عن الديوان "يستعيد الشاعر الفلسطيني عبد السلام العطاري أشياء الماضي وذكرياته، الحنين إلى الجوهري والمقيم والباقي فينا من الأرض والعائلة، والأم والأب، والعشق الذي لا يزول، لوطن حاضر غائب، وأمل ينوس لكنه لا يبتعد".

إرسال تعليق