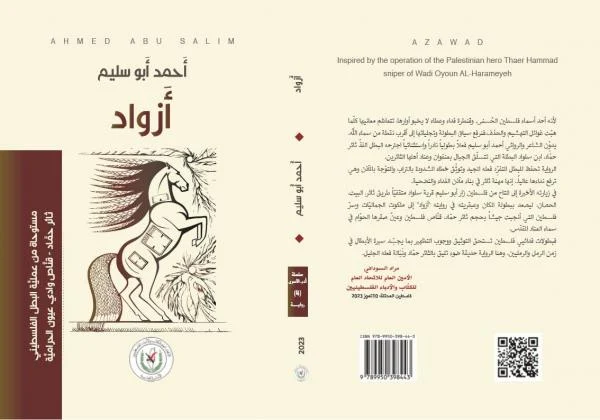

تجليات الفعل المقاوم في رواية (أزواد) لأحمد أبو سليم

إذا ظن العدو أو ظن بعضهم أن الفعل المقاوم سينتهي بمجرد

أن يوضع المناضلون في غياهب السجون؛ فإن هذا ما تنفيه بأحرف من منطق رواية (أزواد)

للروائي والشاعر أحمد أبو سليم. إذ اتخذ السجين في هذه الرواية من السجن ملاذا

آمنا ليعيد ترتيب أفكاره المتأصلة في مسيرة شعب لا يزال يقاوم الاحتلال منذ ما

يزيد عن قرن من الزمان، ومن هنا تداخلت الأفكار النضالية وتشعبت كونها في الأصل

متداخلة ومتشعبة على أرض الواقع، هذا أولا، وثانيا، كون الأحداث الروائية في

أغلبها نابعة من ذاكرة سجين، فإن الذاكرة البشرية ذاكرة ذات تفكير نووي متشظٍّ؛ إذ

تجدها تعمل الآن هنا، ثم لا تلبث أن تعمل هناك، ثم تنتقل إلى عشر سنوات مضت، ثم

إلى عشرين سنة، ثم ترى المستقبل واستشرافاته، وكل هذا بفعل الواقع المفروض، وبفعل

التداعيات التي تجتر ذاتها دون نظام منطقي يحكم حركتها اللاإرادية في كثير من

الأحيان.

إذا ظن العدو أو ظن بعضهم أن الفعل المقاوم سينتهي بمجرد

أن يوضع المناضلون في غياهب السجون؛ فإن هذا ما تنفيه بأحرف من منطق رواية (أزواد)

للروائي والشاعر أحمد أبو سليم. إذ اتخذ السجين في هذه الرواية من السجن ملاذا

آمنا ليعيد ترتيب أفكاره المتأصلة في مسيرة شعب لا يزال يقاوم الاحتلال منذ ما

يزيد عن قرن من الزمان، ومن هنا تداخلت الأفكار النضالية وتشعبت كونها في الأصل

متداخلة ومتشعبة على أرض الواقع، هذا أولا، وثانيا، كون الأحداث الروائية في

أغلبها نابعة من ذاكرة سجين، فإن الذاكرة البشرية ذاكرة ذات تفكير نووي متشظٍّ؛ إذ

تجدها تعمل الآن هنا، ثم لا تلبث أن تعمل هناك، ثم تنتقل إلى عشر سنوات مضت، ثم

إلى عشرين سنة، ثم ترى المستقبل واستشرافاته، وكل هذا بفعل الواقع المفروض، وبفعل

التداعيات التي تجتر ذاتها دون نظام منطقي يحكم حركتها اللاإرادية في كثير من

الأحيان.

وما سبق هو ما تنبه إليه الكاتب أبو سليم حين قدّم عبر

ذاكرة الأسير الفلسطيني ثائر حماد، سلسلة من الأحداث غير المتسلسلة، وغير المتتابعة

تاريخيا، ولكنها في نهاية الأمر تقدم لنا لوحة فسيفسائية جميلة وحزينة، تتجلى فيها

أشكال النضال الفلسطيني؛ ليجد القارئ نفسه في صراع الديموغرافيا وتهريب النطف

تارة، إلى أسطر وعد بلفور تارة أخرى، إلى محادثات أوسلو تارة ثالثة، إلى ثورة

البراق وهكذا، يقول أبو سليم: "الحرب في الزنزانة هي امتداد الحرب في الخارج،

لكنها حرب إرادات، وليست حرب رصاص، وعليك أن تحارب حتى النهاية، حتى الموت أحيانا،

بكل تلك الأشياء البسيطة التي لا تتخيل أنها قد تساوي شيئا خارج المعتقل" (ص 10).

وقد كان أبو سليم حريصا على أن يذكر بين كل حين وآخر فعلا مقاوما، فلا يسمح للانتكاسات –على كثرتها- أن تلتهم الفعل المقاوم، ومن هنا نجد فقرة في الرواية تجمع أشكالا مختلفة من الفعل المقاوم داخل السجن نفسه

وتجدر الإشارة هنا إلى سهولة أن يفهم القارئ أن هذا

السجين –وهو شخصية حقيقية- هو في شخصه يرمز للشعب الفلسطيني، وهو في ذاكرته ذاكرة

الشعب الفلسطيني الذي تـفرّد من بين شعوب العالم المضطهدة بخصوصية نضاله ومقاومته

التي كان لزاما عليها أن تقاوم بالفكر والكلمة؛ مثلما هو لزام عليها أن تقاوم

يالحجر والبندقية؛ لأن المحتل لأرض فلسطين لم يأت ومعه سلاحه فحسب؛ إنما أتى ومعه

المزور من توراته، والمُدمّى من تلموده وأباطيل حقائبه المحمولة من مختلف بقاع

الأرض، فكان لا بد من الرد على السلاح بالسلاح، وعلى الكلمة بالكلمة، وكذلك الرد

على الذاكرة المزعومة بذاكرة الواقع والحقيقة؛ لنخلص هنا إلى أن الذاكرة الفلسطينية

–وهذا أهم ما وجدته في الرواية- هي فعل مقاوم بامتياز.

لقد قدمت لنا ذاكرة السجين بسرد هادئ يتماشى وهدوء

الزنزانة رغم اشتعال الأحداث، أشكالَ المقاومة الفلسطينية على امتداد ما يزيد عن

قرن من الزمان، وهذا الهدوء السردي لم يتأتَّ من الواقع الفلسطيني الصاخب الموّار

بالأحداث، ولكنه كان متأتيا من الحالة الشعورية التي تسيطر على الشخص الأسير،

فالقارئ لرواية (الحاسة صفر) لأحمد أبو سليم، يجد فيها ذلك العنفوان والصخب اللغوي

المتماشي مع أحداث بيروت (1982)، أما السارد في هذه الرواية فهو شخص أسير لا بدّ

له من أن يتروّى ويتأنى، ولا بدّ أن تخلو لغته من تتابع الأحداث وصوتها العالي،

حتى نجد الراوي يدخل في بعض الأحيان إلى دائرة الحكمة والحكماء في حكمه على

الأحداث، ففي السجن متسع من الوقت لينتبه السجين إلى عشبة تشق الحجر في غرفة

السجن، ثم إسقاط هذا المشهد ضمنيا على حالة الوجود الفلسطيني، يقول الراوي:

"حين شقّت عشبة ما الإسمنت المسلَّح في الزاوية تماما، لم أصدق وجودها معي في

الزنزانة... هُيِّئ لي في البداية أنها مجرد خداع بصري؛ إذ كيف تعيش عشبة تحت

الأرض بدون الشمس؟ وتشق رغم ضعفها الإسمنت؟ اقتربت منها، شعرت تجاهها بحنين غريب

لا يمكن وصفه، وكان عليّ منذ ذلك اليوم أن أحميها من الكاميرا كي لا يكتشفوا

وجودها، ما جعلني أسحب السرير سنتمترات باتجاه الزاوية التي تقبع فيها، وأحرص على

أن أفرد الغطاء القذر الذي أتلحف به ليلا أبعد من حافة السرير بقليل... عتمة فوق

عتمة... أفكرُ... كيف تَستمدُّ الحياة؟ كانت سري الذي لم أبح به لأحد، أراقبها كل

يوم وهي تنمو، وأعجب من سر إصرارها على الحياة، وأشعر بطوفان من الفرح يجرفني كلما

شقّت الأرض وكبرت أكثر، وخوفٍ من أن يكتشف الجنود أمرها حين تكبر، ويقتلعوها كي لا

تؤنس وحدتي"؟ (ص 26).

نجد في هذا المقطع الجميل بهدوئه وانسيابه وبساطة لغته،

رسائل ضمنية إلى شعبه يدعوه فيها إلى الثورة وكسر القيود من أجل الحياة، إذن...

فلينظر الشعب إلى هذا العشب القليل البسيط كيف شق الإسمنت وخرج إلى الحياة ليعلن

عن وجوده حتى بين جدران السجن وفي غياهبه. ولعل الكاتب هنا عقد تناصا موضوعيا مع

قصيدة محمود درويش (على هذه الأرض)، فيذكر درويش من ضمن ما ذكره من أشياء تستحق

الحياة (عشب على حجر)، وبالطبع فإن السياق الموضوعي للرواية ليس بعيدا، بل هو

مجانس للسياق الموضوعي في قصيدة درويش.

السجن على ضيقه منبع ثرٌّ من منابع الفعل المقاوم، وقد

بدأت الرواية بواحدة من أغرب صور المقاومة التي ابتدعها الفلسطينيون في السجون،

وتلك هي مغامرات تهريب النطف من داخل السجون إلى خارجها، وفي هذا تذكير للقارئ

بضرورة تفعيل المقاومة الديموغرافية –إذا جاز التعبير- خاصة أن الفكر الصهيوني

يختلف عن باقي الأفكار الاستعمارية في هذه المسألة، فأحيانا يشجع الاستعمار أبناء

البلد المستعمَر على التكاثر لحاجته إلى الإنتاج من أجله، ولكن الفكرة الإحلالية

التي جاء بها الفكر الصهيوني، وشرد شعب فلسطين على أساسها، ظلت فكرة ملازمة لهذا

المحتل إلى يومنا هذا؛ فهو الطامح إلى تفريغ غزة والضفة، بل إنه يعمل بوسائل

مختلفة من أجل تفريغ أحياء في بعض المدن الفلسطينية داخل الخط الأخضر (1948). ومن

هنا فإن كل شكل من أشكال العداء يجد له مضادا رادعا وفعلا مقاوما لا يتوقف.

وقد كان أبو سليم حريصا على أن يذكر بين كل حين وآخر

فعلا مقاوما، فلا يسمح للانتكاسات –على كثرتها- أن تلتهم الفعل المقاوم، ومن هنا

نجد فقرة في الرواية تجمع أشكالا مختلفة من الفعل المقاوم داخل السجن نفسه، وهي

على بساطتها تؤتي ولو بقليل من الأُكُل، يقول صاحب الذاكرة: "في السجن لا

يملك الأسير بندقية، ولا مدفعا، ولا طائرة، ولا سكينا، ولا زجاجة حتى يدافع بها عن

نفسه، يملك الإرادة فقط، والتصميم وبعض الأسلحة التي لا يمكن أن يفهمها إلا من دخل

المعتقل، الضحك، النسيان، الصبر، قوة الإرادة، التحدي، الإضراب عن الطعام، الحب،

قطع الوقت جيئة وذهابا، حتى ينقسم الوقت على نفسه، الصلاة والقرآن، وبعض الكتب

التي يسمحون للأسير عادة بقراءتها في السجون كما كنت أعرف، بعد إضرابات طويلة

للأسرى استطاعوا من خلالها الحصول على مثل ذلك الامتياز. في السجن كان جدي هو

السلاح الذي أواجه به شلومو، وأجعل كل شيء بالنسبة له خارج المنطق" (ص 121).

وقد تجلت ذروة الخلق المقاوم بجعل الذاكرة نفسِها واحدةً من أشكال المقاومة

والتحدي، وقد جاء هذا في نهايات الرواية حين يشي لنا الراوي بضرورة التمسك

بالذاكرة ليحفزنا بأسلوب إيحائي على مواصلة استنطاق الذاكرة، والاستعداد أيضا

لتخزين ذاكرة المستقبل، يقول: "أكاد أصاب بالجنون، حين يغيب الإنسان في غياهب

الزنزانة، يتضغّط الزمن، يتوقف تقريبا، ولا يعود ثمة إلا الماضي تجتره مرة وراء

مرة، وحين تخرج إلى العالم، تجد العالم وكأنه قد قفز في الفراغ، وقطع أشواطا طويلة

دونك..." (ص 315). ويقول أيضا في (ص 80): "سأحفر روايتي في رأسي على

طريقتي، أكتبها في رأسي بمسمار كنت في كل لحظة أتخيله يتحرش في سطح المخ، وينقش كل

ما أريد قوله هناك".

وتبقى الرواية مفتوحة على آفاق واسعة من الألم والأمل

والفعل المقاوم الذي لا يزال هو السلاح الذاتي بيد شعب تقاذفته الأمواه والأمواج

والأمم ولا يزال يقاوم...

إرسال تعليق