صلاح بو سريف يعبر من القصيدة الغنائية... إلى الشعر الملحمي

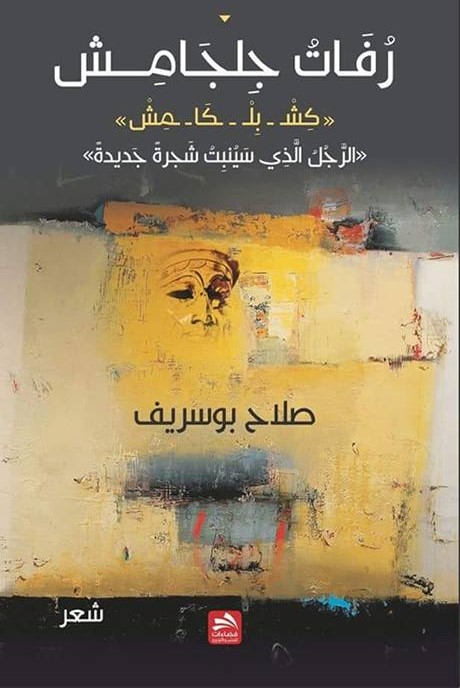

ديوانه "رفات جلجامش" فاز بجائزة

المغرب للكتاب

أشرف الحساني

"فاكهة الليل"، "على إثر

سماء"، "شهوات العاشق"، "شرفة يتيمة"، "يا هذا تكلم

لأرااااك"، "رفات جلجامش".. بمثل هذه العناوين الشعرية نحت الشاعر

المغربي صلاح بوسريف اسمه عميقاً في جسد الشعر المغربي المعاصر، خاصة داخل جيله،

وأعني الجيل الثالث في المشهد الشعري المغربي، هذا الجيل الذي استطاع أن يضع النص

الشعري على حافة جرح الذات وقلق المعرفة، بحيث يصبح النص الشعري أشبه بالبحر الذي

تصب فيه أنهار معرفية، وهو أمر فطن اليه صلاح بوسريف فقام ببلورته في أعماله

الأخيرة، فقارئ "رفات جلجامش" يجد نفسه أمام نص مركب عصي على الإمساك،

وهو ما يسميه بوسريف مفهوم "العمل الشعري" عوض مفهومي القصيدة أو

الديوان، وقد تناول ذلك بالدرس والتحليل والمساءلة في عمله النقدي "حداثة

الكتابة في الشعر العربي المعاصر" الذي صدر ضمن منشورات "إفريقيا الشرق

" (الدار البيضاء).

صلاح بوسريف، بداية، أنت من الشعراء

القلائل، الذين كتبوا سيرتهم شعراً من دون أن يلجوا إلى السرد لتفجير حدود الإيقاع

ضداً في بنية العروض الخليلي، إما عن طريق الرواية أو القصة أو النص المفتوح

العابر للأجناس الأدبية، كما هو الشأن عند بعض الأدباء العرب. هل يمكن أن نعتبر

ذلك نوعا من الإخلاص للكتابة الشعرية وعوالمها التخييلية؟ أم أن الأمر له علاقة

أساساً بمشروع شعري اشتغلت عليه في "شرفة يتيمة"؟

-لمْ أكتب

السيرة رغبة في كتابة السيرة، فسيرتي، في ذاتها، جرح كبير، وهذا الجرح وعيتُه في

لحظة ما من حياتي، وأنا أتأمل ما يجري حولي من مزالق ومطبات وفخاخ، وما يسقط من

صداقات في الطريق، بما في ذلك ما عانيته مع إخوتي، ومع الوسط الذي ولدت ونشأت فيه.

فأنا لم أكن مواظباً على المدرسة، ولم أر أنها تليق بسعة الهواء الذي كنت في حاجة

إليه. في الطفولة، نقرر مصيرنا، ولعل في قولة فرويد «الطفل أبو الرجل»، ما يشرح

هذا ويُضِيئُه. السيرة ذهبت إليها، أو أتت إليَّ، لأنها تجربة، لأنها أفق، ولأنها

طريق بالمعنى الهايدغري. ففي الطرق نكتشف السفر، وليس في الوصول والاستقرار. كانت

المشكلة، عندي، هي كيف يمكن كتابة هذه السيرة، أو بعضها شعراً، وهُنا شرعتُ في

العمل على الأفق الشِّعري الذي هو ما أعتبره مشروعي الشخصي، وكنتُ بيَّنْتُه

نظرياً في عدد من الأعمال، مثل «حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصر» و

«الكتابي والشفاهي في الشعر العربي المعاصر»، وغيرهما، وأعني، الخُروج من

«القصيدة»، بمعناها النمطي المغلق، إلى الشِّعر، بما يعنيه من رحابة وتموُّج

واختراق. لجوئى إلى العمل الشعري، أو النص، بدل الخِطاب، والفرق بينهما واضح، في

كون النص يرتبط بالكتابي، والخطاب هو تعبير عن الشفاهة والإنشاد، كان هو الحل،

لأنني عملتُ على توظيف مفهوم التعتيم الأجناسي، أو بالأحرى، إعادة الشِّعْر إلى

جوهره، أعني، أن يكون السرد دالّاً شعريا، إلى جانب الحوار والاسترجاع والتذكُّر

والحلم، وغيرها من إمكانات توسيع دوال الشِّعر، وهو ما يكون ضيقاً في «القصيدة»،

محكوماً بإطارها ونمطها. لم أتنازل عن الإيقاع، وعن توظيف التفعيلة، كلما استدعتها

الضرورة، لكنني كنتُ، في هذه السيرة التي صدرت في ثلاثة أجزاء، أُعِيدُ وضع اللغة

في سياقها البَدْئِيّ، أعني استغلال إمكانات النص الشِّعري الكوني الأول الذي

وصلنا، وهو «ملحمة جلجامش». ففيه الشِّعر كان بهذا المعنى الفسيح الواسع، والرحيب،

وكان الخيال والصورة، بين أهم ما جعل الإيقاع يكون تراجيدياً، أو ملحمياً، لا

يكتفي بالصوت الواحد، وهو ما حدث في «القصيدة»، التي هيمنت فيها الغنائية والصوت

الواحد المفرد. إذن، وبناء على سؤالك، فأنا حرصتُ على أن تكون تجربتي، تجربة أعمال

شعرية، كل عمل هو كتاب، إما في جزء واحد، أو في عدد من الأجزاء. هكذا، نُعيد

الشِّعر إلى طبيعته وأصله الذي جاء منه.

ماذا عن التجارب الشعرية العربية

التي اشتغلت على المكون السير ذاتي داخل النص الشعري. كيف ترى وتقيم اشتغالها؟ وما

مدى حدود التقاطع والتلاقي بين ما أنجزته وأنجزوه على مستوى الكتابة؟

ــ لا بُدَّ من

اعتبار تجارب السابقين في هذا المضمار مهمة، وهي كانت، بما تمثله من اختراقات

رائدة في هذَا السياق، حتَّى في الشِّعْر الجاهلي، فهو في أغلبه شعر سيري، لكنه

كان مقيداً بالإطار والشكل والبناء، ولم يسمح بالتوسع في هذا السياق السيرذاتي.

حين نعود إلى زمننا، فـ «مفرد بصيغة الجمع»، مثلاً، وبعض أعمال سليم بركات، هي سير

كُتِبَتْ شعراً، وكانت فيها جرأة كبيرة في توسيع دوال الشِّعر، وفي جعل السيري

يتجاوب مع الشعري، دون التنازل عن شعرية النص الشِّعري، لكن، وخصوصاً عند أدونيس،

بقي الخطاب والشفاهة مهيمنين على السيرة، أي أن سيرته لم تسمح للأصوات الأخرى بالكلام،

فصوت الشاعر كان هو الأكثر انتشاراً في النص، والآخرين كانوا مجرد أقنعة، كل مرة

يترك قناعاً ويلبس الآخر. هذا فرق جوهري، بين ما كتبته في السيرة الشعرية، وما

كتبه سليم بركات، وما نجده عند أدونيس، رغم أهمية وقيمة هذ العمل، من حيث شعريته

وريادته.

هل يمكن أن نعتبر ولوج الشاعر العربي إلى السيرة الذاتية نوعاً من الهروب من الواقع العربي المزري بكل تمزقاته وتشظياته ونتوءاته السوداء صوب الذات وفتنتها؟

-أبداً،

فالسيرة، كما قلتُ قبل قليل، هي جرح، وهذا ما ستجده عند أدونيس، عند سليم بركات،

عند السياب، عند البياتي، وعند غيرهم. فما يعيشه الفرد، هو انعكاس لجرح الجماعة،

هو نوع من الكشف عن الآلام التي تحاصرنا وتحيط بنا في واقع مُدْلَهِمٍّ مُلْتَبِس،

يتسم بالغموض والضبابية. السيرة ليست قناعاً مثل الأسطورة كما كانت عند جيل

«الرواد»، وإحسان عباس كشف هذا في دراسته لشعر هؤلاء، بنوع من العمق الذي فيه ظهر

حاجة الشاعر المعاصر إلى هذه الأقنعة ليتكلم من ورائها، تجنباً للقمع والقتل

والقهر، مثلما فعل عبد الله بن المقفع في «كليلة ودمنة»، مثلاً، ورغم ذلك تعرض

للتنكيل. كتابة السيرة شعراَ، ليست مُتاحة لأيٍّ كان، هذا يتطلب مواجهة اللغة، واستعمال

إمكاناتها كاملة، بنوع من المُراوحة بين «الشعري» و «النثري»، في سياق شعري، يكون

العمل الشِّعري فيه، هو ما يشد عُراه ويَلْحَمُهَا. وكما أشرتُ، فلا بد من تجسير

العلاقة بين الأجناس والأنواع الكتابية المختلفة، وعدم قبول فكرة النقاء الأنواعي،

أي ما يصلح في اللغة للشِّعْر دون النثر، أو ما يصلح للنثر دون الشِّعر، لأن هذا

تقسيم مفتعل، وكل توظيف للنثري في الشِّعري، عن وعي ودراية، ووفق أفق مدروس،

وتجريب مقصود، هو استعادة جوهر اللغة، باعتبارها لغة واحدة، لا حدود تفصل بينها،

لأن الحدود موجودة في الأسلوب والطريقة والبناء، وفي التركيب. وجود النثري في

الشِّعري، يفرض علينا، بدل رفضه، التساؤل عن حضوره، ولماذا، ووفق أي شرط وسياق

جماليين. هذا هو عمل النقد والدراسة، لا الوقوف عند المعيار والإطار والنمط

والقاعدة.

فاز

عملك الشعري "رفات جلجامش” الصادر ضمن منشورات "فضاءات"، بجائزة

المغرب للكتاب في صنف الشعر سنة 2018. ماذا تمثل هذه الجائزة في المسار الشعري

لصلاح بوسريف، كأحد الأسماء الشعرية الثمانينية، التي راهنت على النص في بعد

الجمالي والمعرفي وليس الأيديولوجي؟

-أي جائزة، كيفما كانت،

هي اعتراف، هي تقدير للعمل، وليس للشاعر في ذاته، وهذا يؤكد للشاعر أن أفق تجربته

هو طريق في الشِّعر، عليه أن يستمر فيه، يعمقه، ويعمل على توسيع تخومه، شريطة أن

تكون اللجان المشرفة على انتقاء الأعمال، تنتصر للنص لا للشخص. هذا ما يمكنه أن

يُساعد على فرز القيمة الإبداعية، وإبرازها باعتبارها إحدى ممكنات الشِّعر

ومقترحاته. «رفات جلجامش…»، هو عمل شعري، نص واحد في كتاب، من بدايته إلى نهايته،

وهو نص ملحمي، بقدر ما يستحضر الأسطورة، يُعِيدُ نسج رموزها ودلالاتها، وإعادة

كتابة أفقها الشِّعري، بنوع من التماهي بين الأنواع والأساليب الكتابة المُتاحَة.

ليس سهلاً أن تخرج بقاريء الشِّعر العربي من الغنائية إلى الملحمية، وإلى تعدد

وتداخل وتشابُك وتصادُم الأصوات والأحداث، لكن، كان لابد أن أُقْدِمَ على هذا

الاختراق، كما فعل غيري، الذي كان النص فيه نصّاً حظي باهتمام القراء، وبالقراءة

والنقد، من قبل المشارقة والمغاربة، ما دفعني إلى خوض مغامرة «الأوديسا» و

«والإلياذة»، في نص في جرأين، سيصدر قريباً، عن دار "فضاءات" ، هو نص

ملحمي تركيبي بلوري الأبعاد والأضلاع. لا ينبغي أن نغتر بالجوائز، أو نكتب فقط

لتصيُّد الجوائز، علينا أن ننشغل بتجاربنا، بكتاباتنا، بما نرى أنه إضافة للشعر

العربي، لا تكراراً واستعادة واجتراراً.

شخصيا

أعتبر "رفات جلجامش" و "يا هذا تكلم لأراااااك" من الأعمال

الشعرية المركبة، التي لا يمكن لأي كان، أن يغوص في عوالمها ويفكك ميكانيزمات فعل

الكتابة لديها حتى وإن كان شاعرا، لأن الأمر له علاقة بوضع النص داخل سايق تاريخي

ومعرفي له علاقة بالأسطورة، وما يفرضه هذا الجرح من معرفة دقيقة بالتاريخ القديم

الأسطوري منه خاصة. لماذا هذا الرهان اليوم على الأسطورة اليوم بعد أن اشتغلت على

التصوف عند جلال الدين الرومي وشمس الدين التبريزي في "يا هذا تكلم

لأراااااك" ؟

-ما تقوله صحيح، وهذا

ما أشرتُ إليه قبل قليل. هذا النوع من النصوص المركبة المُتَشَابِكَة، أو كما

أسميها، أيضاً، البِلّوْرية المتعددة الزوايا والأضلاع، في نصوص إشكالية،

مُرْبِكَة، تُشكِّكُ القاريء في مفهومه الراسخ للشِّعر، وللغة الشِّعر، لأنه لم

يتعلّم قراءة الشِّعر من خلال البناء، من خلال الكتابة، الكلمات والحروف، البياض

والسواد، فالدال الذي هيمن على الشعر هو الصوت، وهو الغناء، بمجرد أن تنقل القاريء

إلى المُتشآبِك، فهو يرتبك، لأن المدرسة أتاحت له البسيط، وأعفته من المُركَّب.

هذه ثقافة وتكوين، لهذا الشِّعْر اليوم ليس له «جمهور» بهذا المعنى المغلوط،

قُرَّاءُه نخبة، حتَّى من يكتبون الشِّعر، في أغلبهم، يجدون أنفسهم أمام شعر لا

يشبه ما يكتبونه، ولا يكون لديهم الاستعداد لقراءة مثل هذه لكتابات، لأنها لا

تُتِيح لهم نفسها بنفس اليُسْر الذي تعوَّدوا عليه. الشِّعْربهذا المعنى، وبهذه

الصورة التي تكلَّمْتَ عنها، هو جُرْح في الشعر العربي، وليس سهلاً أن يجد قارئه،

لأنه يحتاج إلى قاريء له، أولاً، معرفة بلغته التي هي لغة تتجاوز اللغة نفسها،

وثانياً، أن تكون له معرفة بالرموز والإشارات، وبالسياقات الثقافية، وله دراية

بالمصادر والمراجع التي تعمل هذه النصوص على توظيفها، خارج السياق المرجعي لهذه

الرموز التاريخية، سواء أكانت أسطورية أم صوفية. فكما في جلجامش، عملتُ في «ياااا

هذا تكلم لأراك»، على سياق تاريخي حرج، الرومي ضمنه لحظة من لحظاته، هو وشمس الدين

التبريزي الذي خصصت له عملاً شعريا بعنوان «لاااا أحد سواي»، سيصدر خلال أسبوع أو

أسبوعين في أقصى تقدير عن دار مقاربات بمدينة فاس. من يقرأ هذه الأعمال، من دون أن

ينظر إلى التَّوَسُّعات الدلالية التي تُحْدِثُهَا في السياقات التاريخية

والرمزية، فهو سيبقى أسير الحدث، وسيُفَرِّط في شعرية النص، من جهة، وفي انشراحه

الدلالي، أي بالعودة بالشِّعر إلى «ما يقوله الشاعر»، كما يجري في تحليلات وقراءات

المعلمين والأساتذة، سواء في التعليم الثانوي أو الجامعي.

"يا هذا تكلم لأرااااك" اشتغلت فيه على التراث الصوفي عند جلال الدين الرومي، ليس من محاولة تناول سيرة الرومي شعرا، ولكن بوضع النص على حافة الجرح والعشق، الذي ابتلي به الرومي وهو هارب من الماغول إبان القرن (13) . لماذا هذا الرهان صوب مفهوم العمل الشعري عوض مفهوم الديوان؟

-مفهوم الديوان، هو مفهوم ينطبق على العمل الشِّعري والنص، وليس

على القصيدة والخطاب. فهو مفهوم يعني التدوين، أي التسجيل والكتابة والحِفْظ

والإبقاء والتثبيت، وتعود التسمية إلى فكرة الدواوين التي كانت تجري فيها تقييدات

الحسابات ومداخيل التجارة والبيع والشراء، قبل أن يظهر عندنا ما سُمِّيَ بعصر

التدوين، الذي فيه شرعت الثقافة العربية الشفاهية، في تدوين الشعر، وتدوين كل ما

له علاقة بهذه الثقافة، حتَّى لا تضيع، أو تتعرض للتحريف والتشويه. إذن، فالديوان،

ارتبط بالكتابة، وأنا أراه مفهوماً يليق بما أذهب إليه. أما اشتغالي على الرومي،

فكما قلتُ، الرومي هو لحظة ضمن سياق تاريخي اتسم بالتدمير والتخريب والهمجية، وكان

هذا يحدث عبر طريق الحرير، وهو ما نراه يحدث باسم الدين اليوم، في نفس الطريق، أو

عبر بعض مسالكها التي كانت هي نفسها في القرن الثالث عشر، فلاحظ أين يجري التطرف

والإرهاب، بشراسة وقوة. لهذا قُلتُ إنَّ البقاء في السياق التاريخي، وفي الرموز

القديمة، سيحجب عنَّا فهم، أو قراءة ما يذهب إليه العمل الذي يستحضر مثل هذه

السياقات والرموز. والشِّعر، كما تعرف، ليس هو اللغة فقط، بل هو معرفة، وتاريخ،

وسياقات تاريخية، وفن، وجمال، وموسيقى، ورقص، ووعي بالشرط الجمالي لِدَوالِّ

الشِّعْر في تعالقاتها، وفي ما يجري فيها تداخل وتعارض، بل وتجاوب، وتصادٍ أيضاً.

ألا

ترى أن فرض هذا المفهوم يبدو صعباً، خاصة في بلد مثل المغرب، حيث اليقينيات

والبديهيات السطحية هي ما يطبع واقعه الثقافي اليوم؟

-لا أَرى ذلك. وهذا لا ينطبق على المغرب فقط، بل على محيطنا العربي كاملاً. نحن اليوم نعيش وضعاً حرجاً، صعباً، لم نعد وحدنا من نقرر مصيرنا، صرنا مُخْتَرَقِينَ، وظهرت عندنا مظاهر وظواهر جديدة، نتيجة العولمة، والتقنية التي جعلت العالم مفتوحاً على عواهنه، ولم يعد ممكناً التحكم في دفق وسيل المعلومات، والصور، والأشرطة، بكل ما فيها من خطر على الأجيال القادمة، لكن، هذه هي ضريبة التطور، والانخراط في العولمة التي شرعت في مسِّ خصوصياتنا الثقافية وتعويمها، لذلك سيبدو لك هذا المفهوم، غير مقبول، أو لن يُرَحَّبَ به، في حين أن أول من يستعملونه، وبتلوينات مختلفة، هم من رفضوه، أو اعتبروه خروجاً عن العادة، والمُتاح، وهو من باب المُنْكَرات. لا يهمني هذا، فأنا مستمر في التنظير للمفهوم، ولما أعتبره مشروعي الشِّعري الشخصي، مهما كانت النتائج، والزمن وحده يعرف كيف يُبْقِي أو يُخْفِي ويحجب. أنا أتصور أنا هذا النوع من الكتابة الشعرية، هي كتابة تأتي من المستقبل، وتراهن على المستقبل، بالدرجة الأولى

(اندبندنت عربية)

إرسال تعليق